Navigation

- Baugenehmigung

- Erster Spatenstich

- Grundsteinlegung

- Richtfest und Glockenjubiläum

- Kirchturmbau mit Kreuzaufrichtung

- Baufertigstellung

- Innenausbau

- Einweihung der Lutherkirche

- Bauliche Veränderungen in der Folgezeit

Zur Ortsgeschichte

Eine Kirchgemeinde, die noch keine war

Eigenständige Kirchgemeinde Pöhla – Ist das Ziel erreicht?

Der Bau der Kirche und ihre Innengestaltung

Ausblick

Die Chronik der Kirche zu Pöhla

Zur Ortsgeschichte

Ein dunkler Wald überzog das Erzgebirge bis zu seiner Besiedlung im 11. und 12. Jahrhundert, so dass der Besiedlung dieses unbewohnten Gebirges Rodungen vorausgehen mussten. Damit liegt die genaue Entstehung Pöhlas im Dunkel des Miriquidi (lat. dunkler Wald). Pöhla entstand an den Ufern beidseits des Pöhlwassers. Der slawische Name des Baches lautet „bela woda“, helles Wasser. Auch der Ortsname geht auf das slawische „bela“ zurück und bedeutet soviel wie „Die Helle“. Das Gebiet wurde von fränkischen und thüringischen Bergleuten besiedelt, die zugleich auch das Land bestellten.Das Pöhlwasser trennte die eigenständigen Orte Kleinpöhla und Großpöhla voneinander. Kleinpöhla gehörte zur Herrschaft der Stadt Schwarzenberg; Großpöhla dagegen zur „Schönburgschen Herrschaft“. Die erste urkundliche Erwähnung fand der Ort im Jahr 1238. Dann findet sich erst wieder im Jahr 1396 ein urkundlicher Hinweis auf Pöhla, und zwar in Verbindung mit einer Streitsache der Witwe Kriegerinne.

Als 1470 das große „Berggeschrei“ das Erzgebirge erreichte, ging es auch nicht spurlos an Pöhla vorüber. Aufgrund der Silberfunde entstanden mehrere Stollen bzw. Bergwerke, so zum Beispiel die Grube „Neusilberhoffnung“. Infolge der Entwicklung des Bergbaus im Ort kam es zur Herausbildung von Hammerwerken. In Kleinpöhla entstand der Pfeilhammer, in Großpöhla der Biedermannsche Hammer (Siegelhof). In diese Zeit fällt auch die Gründung der Brauerei. Sie geht zurück auf die Schönburgsche Verschreibung vom 5. April 1533.

Der Bergbau und die Hammerwerke bestimmten in der Folgezeit das Leben in Pöhla und Umgebung, da ein Großteil der Bevölkerung seinen Lebensunterhalt daraus bezog.

Der Bauernkrieg hatte auf Pöhla nur geringe Auswirkungen. Es sind keine Kriegshandlungen im Ort oder der Umgebung bekannt. In den Archiven findet sich lediglich ein Brief der Pöhlaer und Mittweidaer Bauern an die Crottendorfer Bauern. Darin war die Anfrage enthalten, welche Maßnahmen man ergreifen wolle und ob man sich am Krieg beteiligt.

Der 30-jährige Krieg war schlimmer. Pöhla wurde insbesondere von 1636 bis 1647 mehrfach durch schwedische, kaiserliche und kursächsische Truppen besetzt, über Wochen und Monate geplündert und gebrandschatzt. Die einfallenden Truppen machten auch vor der Bevölkerung nicht halt. Sie schändeten die Frauen und folterten die Männer. Die Produktion in den Hammerwerken war in dieser Zeit auf den Krieg ausgelegt und bestand hauptsächlich aus Stabeisen.

Im Jahr 1684 errichteten die Pfeilhammer-Herren das Herrenhaus. Dieses wurde in der Folgezeit durch Neben- und Wirtschaftsgebäude erweitert. In der Nacht vom 29. zum 30. Mai 1802 wurde das Herrenhaus samt aller Wirtschaftsgebäude durch ein Großfeuer vernichtet. Das Herrenhaus wurde wieder aufgebaut.

Noch heute findet sich über der Eingangstür ein Hinweis auf die Ereignisse im Mai 1802:

Um Mitternacht vom 29. zum 30. Mai 1802 wurden durch die zu erst entzündete Staabhütte sämtliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf hiesigem Hofe nebst Brauer, Branntweinhaus mit Mobilien und Vorräthen ein Raub der Flammen und durch die Zimmermstr. L. Gross und C. F. Gross und Mauermstr. C. F. Schubert in 5 Jahren bis 1806 wieder erbauet von C. H. v. E.

Nach 1855 wurden die beiden Ortsteile Klein- und Großpöhla vereinigt und erhielten eine gemeinsame Verwaltung. Es ist nicht bekannt, welche Gründe zu diesem Schritt veranlassten. Die Einwohnerzahl wird im Jahr der Vereinigung mit 1489 beziffert.

Im Jahre 1856 erhielt Pöhla einen eigenen Friedhof. Dazu wurde das Brücknersche Feld erworben. Zuvor, wohl bis zur Reformation, wurden die Toten in Crottendorf beerdigt und später in Grünstädtel. Der Pöhlaer Friedhof wurde am 24. Juni 1856 geweiht. Das erste Begräbnis fand am 27. Juni 1856 statt.

Man erreichte den Friedhof über die Leichengasse. Der Eingang befand sich zuerst dort, wo sich heute die Friedhofshalle befindet. Damals stand neben dem Eingang nur eine einfache Leichenhalle.

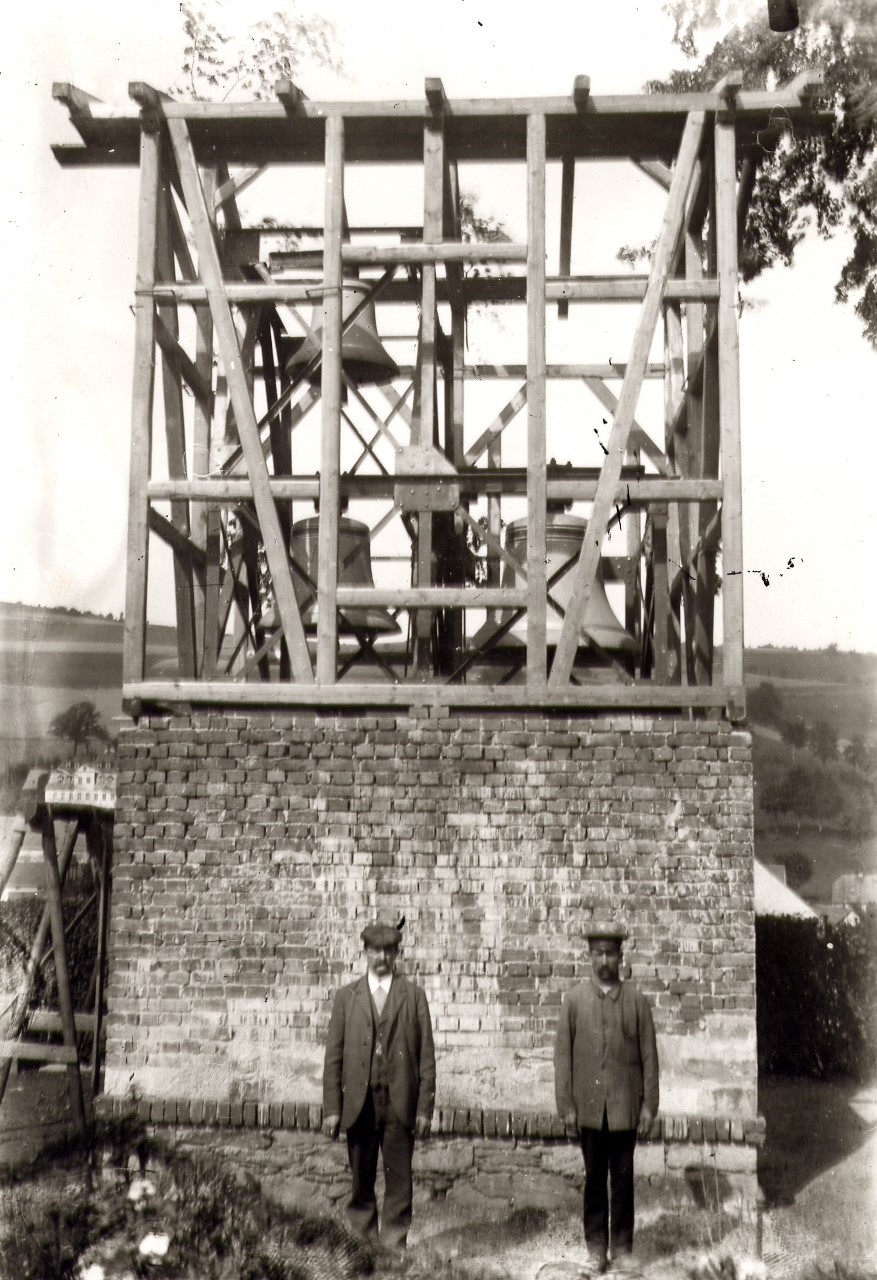

Im Jahre 1908 wurde neben der Leichenhalle der Glockenturm errichtet.

Der Bau des Glockenturmes auf dem Friedhof zu Pöhla

Das Foto stammt von einer Glasplatte aus dem Jahre 1908

Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Kirchengrundstücks wurde im Jahr 1931 ein neuer Zugang zum Friedhof über die Gottesackerstraße geschaffen. Es entstand das schmiedeeiserne Eingangstor mit den beiden Säulen.

Die jetzige Friedhofshalle wurde im Jahr 1938 an Stelle der Leichenhalle und des Glockenstuhls errichtet. In der Folgezeit hat man das Gebäude mehrfach umgebaut und saniert, letztmalig 2011.

Anfang des 20. Jahrhunderts stellte man fest, daß die Räumlichkeiten der beiden alten Schulen nicht mehr ausreichten. Zur damaligen Zeit wurde in der alten Schule am Schulanger und der alten Gemeindeverwaltung (heute Wohnhaus gegenüber der Schule) unterrichtet. Im Jahr 1908 wurde der Beschluss zum Neubau einer größeren Schule gefasst. Die Einweihung erfolgte am 19. August 1909.

Eine Kirchgemeinde, die noch keine war

Vier Jahrhunderte vor der Gemeindegründung der Kirchgemeinde Pöhla hatte man einen weiten Weg vor sich, wollte man sonntags den Gottesdienst besuchen. Von Kleinpöhla aus musste man nach Schwarzenberg und von Großpöhla nach Markersbach gehen, um Gottes Wort zu hören. Die politische Zugehörigkeit entschied über die Zugehörigkeit zu einer der Nachbarkirchgemeinden. Von Pöhla aus nach Schwarzenberg oder nach Markersbach laufen? Wer würde heute bei Wind und Wetter, Regen und Schnee solch einen Weg auf sich nehmen, um einen Gottesdienst zu besuchen.

So ist es nicht verwunderlich, dass – nachdem Kleinpöhla der Parochie Grünstädtel zugeordnet wurde – auch die Bewohner von Großpöhla sich freiwillig dieser Parochie angeschlossen haben. War doch der Weg zur „Kleinen St. Anna“ in Grünstädtel wesentlich bequemer und vor allem kürzer.

Als 1719 die „Kleine St. Anna“, diese alte Wallfahrtskirche, abgerissen werden musste, erwachte der Wille zu kirchlicher Selbständigkeit, und man reichte einen Bauplan für eine dem Dorf Pöhla näher gelegene Kirche von gutem Aussehen bei der zuständigen Baubehörde ein. Vergebens, die Staatsminister in Dresden verweigerten die Baugenehmigung. So wurde die neue Kirche wieder an der alten Stelle in Grünstädtel gebaut und 1724 geweiht.

Der Kirchweg nach Grünstädtel blieb, aber der Wille zu kirchlicher Selbständigkeit ruhte nicht. Der Weg dorthin gestaltete sich lang und schwierig.

Im Jahre 1769 wurde in der neuerbauten Schule, mitten im Dorf, im Obergeschoss ein Betsaal als gottesdienstliche Stätte eingerichtet.

Die jeweiligen Pfarrer in Grünstädtel versorgten die Gemeindeglieder von Pöhla durchaus gut. Die Pöhlaer Gemeindeglieder besuchten ihrerseits wiederum die Gottesdienste in Grünstädtel regelmäßig, denn nie war die „Pöhlaer Seite“ in der Kirche unbesetzt, im Gegenteil, sie war sogar gut besucht.

Zum Osterfest 1921 erhielt Pöhla einen eigenen Kantor, der zugleich Oberlehrer am Ort war. Kantor Georgi engagierte sich für den Zusammenhalt in der Gemeinde und für deren Aufbau. Am 27. Januar 1922 wurden der Pöhlaer Kirchenchor und eine Kurrende gegründet. Diese junge Kantorei tat ihren Dienst vor allem bei Beerdigungen.

Eigenständige Kirchgemeinde Pöhla – Ist das Ziel erreicht?

Am 11. März 1928 fand die erste Sitzung der neu gewählten Kirchgemeindevertretung, die zwölf Mitglieder zählte, statt. Von ihr wurde am gleichen Tage der erste Kirchenvorstand von Pöhla gewählt, dem auch der damalige Bürgermeister des Ortes angehörte. Die Themen, die auf den Tagesordnungen der ersten Sitzungen standen, betrafen die Selbständigkeit der Kirchgemeinde und den Wunsch nach einer eigenen Kirche. So wurde dann nach eingehender Beratung auch bereits ein Grundstück für Kirche und Pfarrhaus besichtigt.Auch an die Finanzierung des Kirchbaus wurde gedacht. Es war bereits eine Baubeihilfe des Konsistoriums in Dresden zugesagt worden.

Am Sonntag, dem 1. Juli 1928, erfolgte die Auspfarrung von Pöhla aus der Kirchgemeinde Grünstädtel und damit die Gründung der Kirchgemeinde Pöhla mit 2.015 Kirchgemeindegliedern. Es war eine Kirchgemeinde mit einem Kirchenvorstand und einem Kantor, aber ohne Kirche, ohne Pfarrhaus und ohne Pfarrer. Und doch war es eine Kirchgemeinde, die lebte.

Wer sollte in der jungen Kirchgemeinde für die Gottesdienste verantwortlich sein? Weil die Kirchgemeinde Gründstädtel zu dieser Zeit vakant war, übernahm Pfarrer Bähr aus Raschau mit seinen Amtsbrüdern aus den Nachbardörfern die Dienste in der Kirchgemeinde, bis diese einen eigenen Pfarrer hatte.

Einen weiteren Schritt nach vorn in der Kirchgemeinde brachte der 15. April 1929. An diesem Tage wurde der Vikar Johannes Schwinger zum Dienst nach Pöhla abgeordnet. Bereits ein halbes Jahr später, am 13. Oktober 1929, wurde Pfarrer Joachim Ruff als erster Pfarrer in sein Amt eingewiesen. Beide Pfarrer wohnten zur Miete in Privathäusern, denn ein Pfarrhaus gab es noch nicht. Nun konnte an jedem Sonntag im Betsaal in der alten Schule Gottesdienst gefeiert werden.

Dies geschah oft in drangvoller Enge, denn im Betsaal standen nur 17 Holzbänke ohne Lehnen zur Verfügung. Darauf sollten weit über 200 Personen Platz haben.

Der Bau der Kirche und ihre Innengestaltung

Baugenehmigung

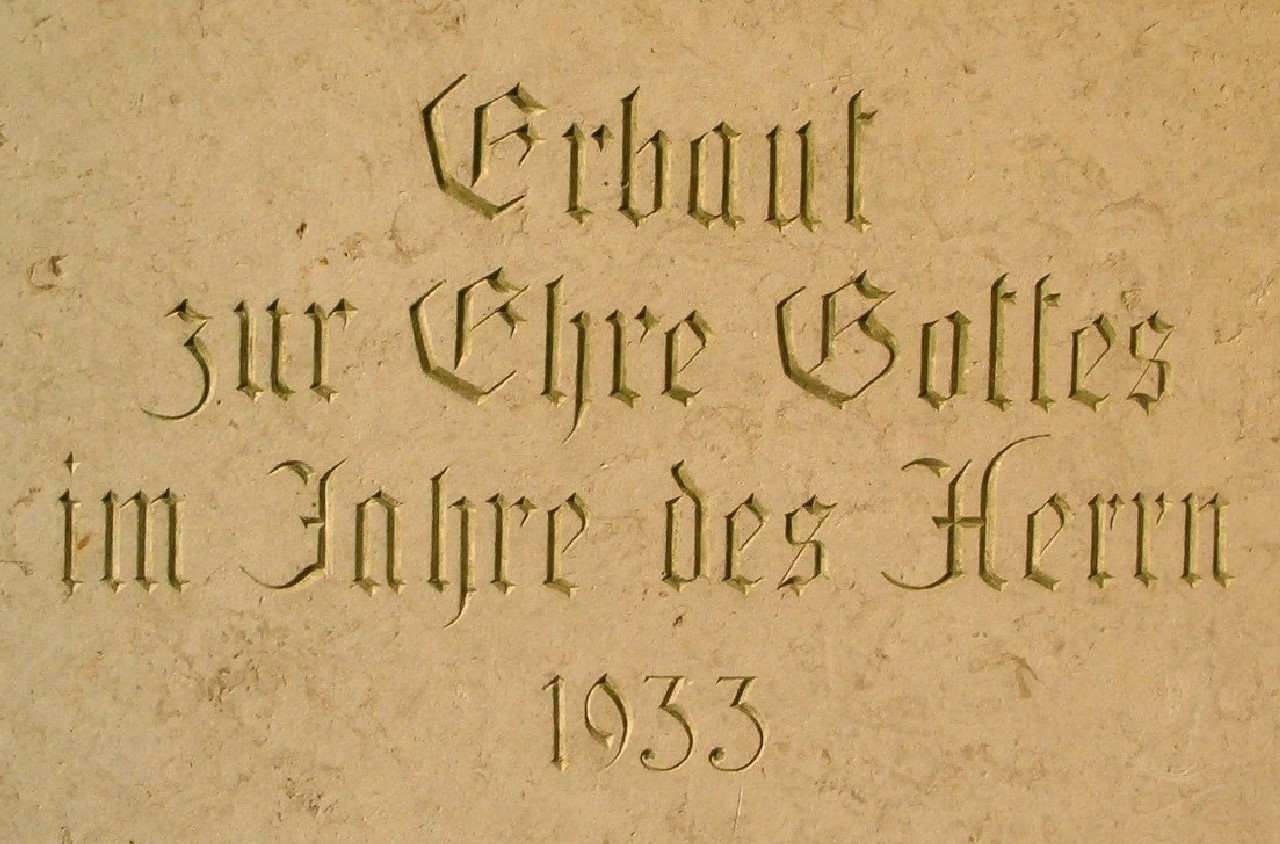

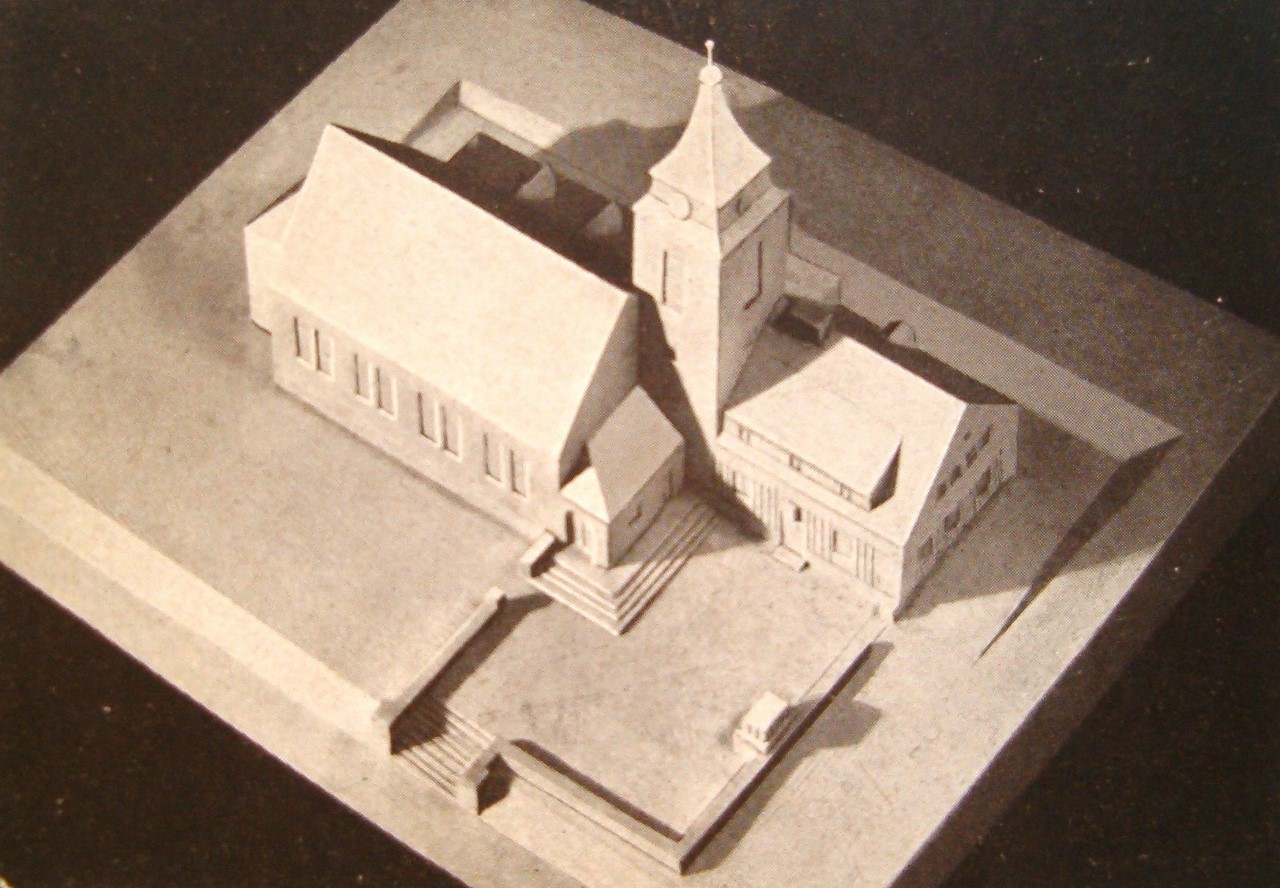

Am 16. Januar 1930 ging der erste Brief von Pfarrer Ruff, dem damaligen Gemeindepfarrer, an den Verein kirchlicher Kunst, in dem er sich um einen Kirch- und Pfarrhausbau bemühte. Darin bezog er sich auf das bereits gekaufte Baugelände beim Friedhof und bat um eine Beratung durch verschiedene Architekten. Daraufhin ließ der Pöhlaer Kirchenvorstand in der Zeit von 1929 bis 1933 eine Reihe von Bauzeichnungen und Kostenvor-anschlägen erarbeiten, die auf Wunsch des Kirchenvorstandes mehrfach geändert wurden. Auch Superintendent Nicolai setzte sich intensiv für den Pöhlaer Kirchbau ein. Bereits im Januar 1930 brachte er einen Einschubvorschlag, in dem er anregte, das „Pfeilhammer-Herrenhaus“, welches zum Verkauf kommen sollte, anzukaufen und umzubauen. Später stand ein ähnliches Angebot der „Volkshaus-Gaststätte“ (spätere Post). Dies wurde allerdings nicht für zweckmäßig und preiswert befunden. Außerdem genehmigte das Landeskonsistorium keine Beihilfen zu einem Umbau, sondern nur für einem Neubau. Doch wurde 1930 von der Kirchenbehörde in Dresden das Gesuch der Pöhlaer um die Genehmigung des Kirchbaus in Pöhla abgelehnt. Nach zahlreichen Änderungen der Baupläne und regem Schriftverkehr mit verschiedenen Architekten und der Kirchenbehörde in Dresden erhielt man dann doch im April 1933 die Baugenehmigung und eine Aussicht auf finanzielle Beihilfe. Die Baupläne beinhalteten ein Bethaus (Kirche genannt), das Pfarrhaus mit dem Konfirmandensaal (auch für Vereine) und Amtsräume, alles in einem Gebäudekomplex.

Erster Spatenstich

Am 12. Juni 1933, einem Montag, früh um 7 Uhr riefen die Glocken die Gemeinde zum Bau-Bittgottesdienst in den Betsaal. Alle, die am Bau beteiligt waren, kamen zusammen. Unter ihnen der Architekt Benirschke aus Chemnitz und der Baumeister Adler aus Schwarzenberg. Danach begaben sie sich gemeinsam auf das Baugelände. Dort wurde durch Pfarrer Ruff der 1. Spatenstich vorgenommen. Am Abend kam es zu einer „Völkerwanderung“ zum Baugelände hinaus, alle bestaunten den tatsächlichen Anfang. In Kürze rollten die Baumaterialien an, und die Erdarbeiten begannen. Nach einem zwischenzeitlich verordneten, kurzen Baustopp durch das Landratsamt Schwarzenberg, das eine Frontveränderung des Gebäudes in den Bauplänen verlangte, konnte der Bau weitergeführt werden.

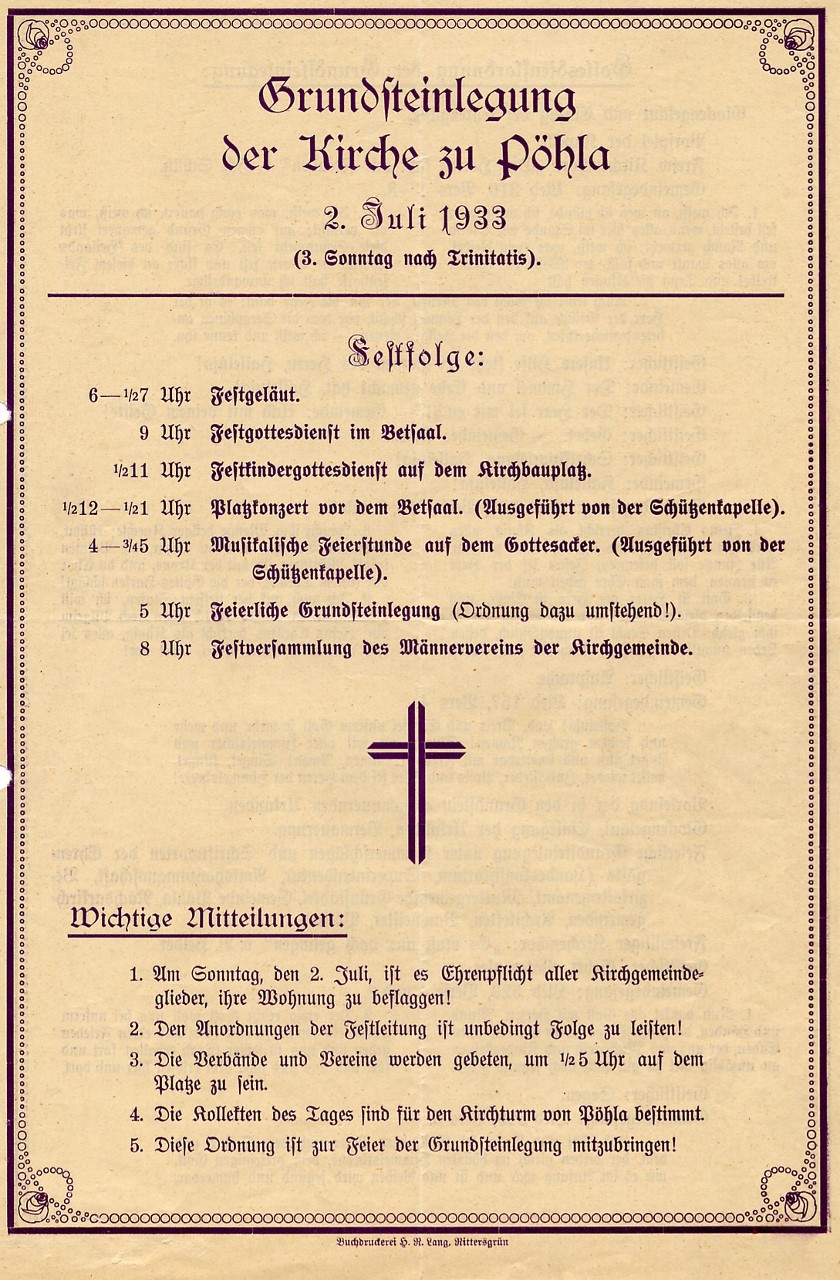

Grundsteinlegung

Nach Ausführung der Erdarbeiten fand am 2. Juli 1933 die feierliche Grundsteinlegung statt. Zur Vorbereitung dieses festlichen Aktes wurde folgende Mitteilung herausgegeben:

Die Pöhlaer putzten sich für diesen Tag festlich heraus und feierten gemeinsam mit Glaubensgeschwistern aus Raschau, Markersbach, Grünstädtel, Schwarzenberg, Crandorf, Rittersgrün und Breitenbrunn.

Für eine etwa 2000-köpfige Gemeinde war dies ein unvergesslicher Jubeltag. Von der Holzkanzel hielt der Pfarrer eine Predigt zu Römer 2,4 und Inspektor Hoppe verlas eine Urkunde, die anschließend in den Grundstein vermauert wurde.

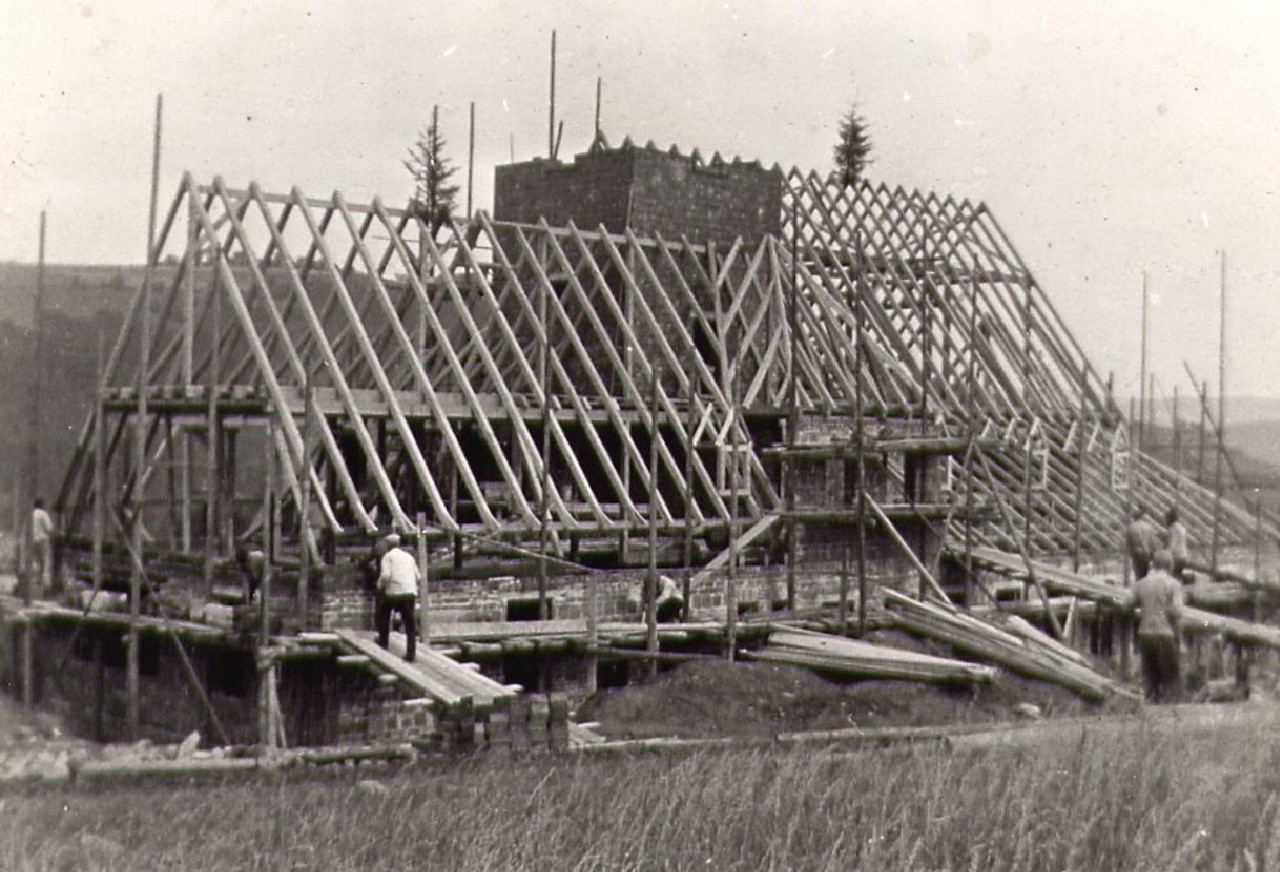

Richtfest und Glockenjubiläum

Etwa sieben Wochen nach der Grundsteinlegung fand am 22. August 1933 das Richtfest für die Kirche und das Pfarrhaus statt. Auf dem Balkongerüst des Doppelgebäudes prangten die Fichten und Kränze, standen die Baubelegschaft und der Kirchenchor.

Auf dem Turm, der bereits auf eine Höhe von 20 m angewachsen war, sah man unter vielen anderen den Ortspfarrer. Unter Mitwirkung des Posaunen- und des Kirchenchores nahm die Feier in Anwesenheit eines großen Teiles der Einwohnerschaft, der Kirchgemeindevertretung und der am Bau Beteiligten einen würdigen Verlauf. Zum ersten Male erklangen kirchliche Weisen vom Turm, sang der Kirchchor in der noch nicht durch das Dach geschützten Kirche und scharten sich Andächtige um das Gotteshaus.

Die Ansprache von Pfarrer Ruff wurde dadurch unterbrochen, daß jede Glocke des alten Glockenturmes noch einmal einzeln „zu Wort“ kommen sollte. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sandten die Glocken Abschiedsklänge aus dem alten Turm. An diesem Jubiläumstag läuteten die Glocken letztmalig auf dem Gottesacker. Genau 25 Jahre zuvor, im August 1908, waren sie geweiht worden.

Unten auf der Gottesackerstraße standen hunderte Gemeinde-glieder und die Musikkapelle. Da die Kirche den Namen „Lutherkirche“ erhalten sollte, beendete man das Glockenjubiläum und das Richtfest mit dem Lutherlied: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Die Fortsetzung des Festes erfolgte im „Deutschen Haus“ in Form eines Familienabends. Die gesamte Gemeinde strömte zu diesem Ereignis; der geräumige Saal vermochte die Menschen-massen kaum zu fassen. Der Posaunenchor trug mit der Darbietung einer Intrade zur nötigen Feststimmung bei. Danach hielt Oberlehrer Procop einen Vortrag zum Glockenjubiläum.

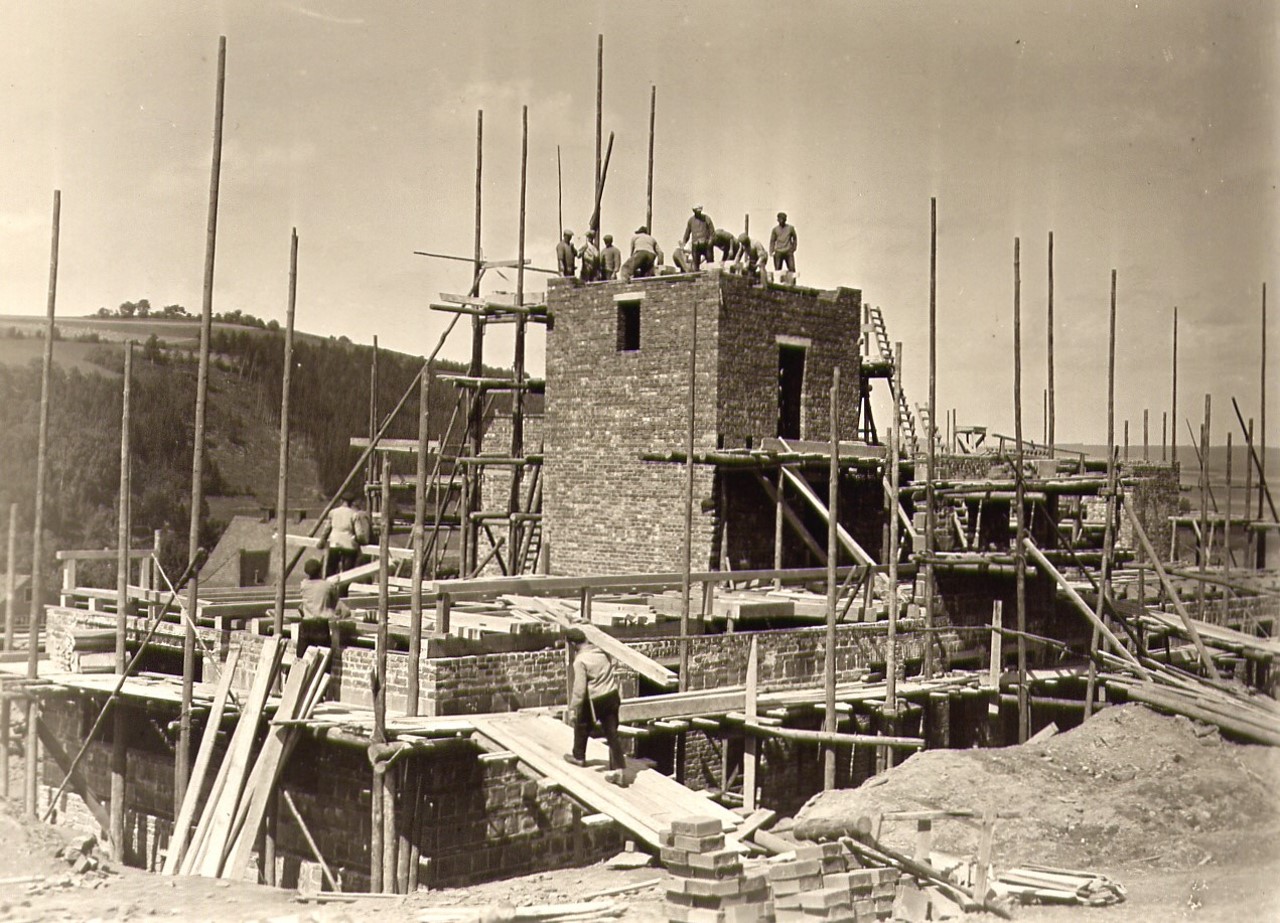

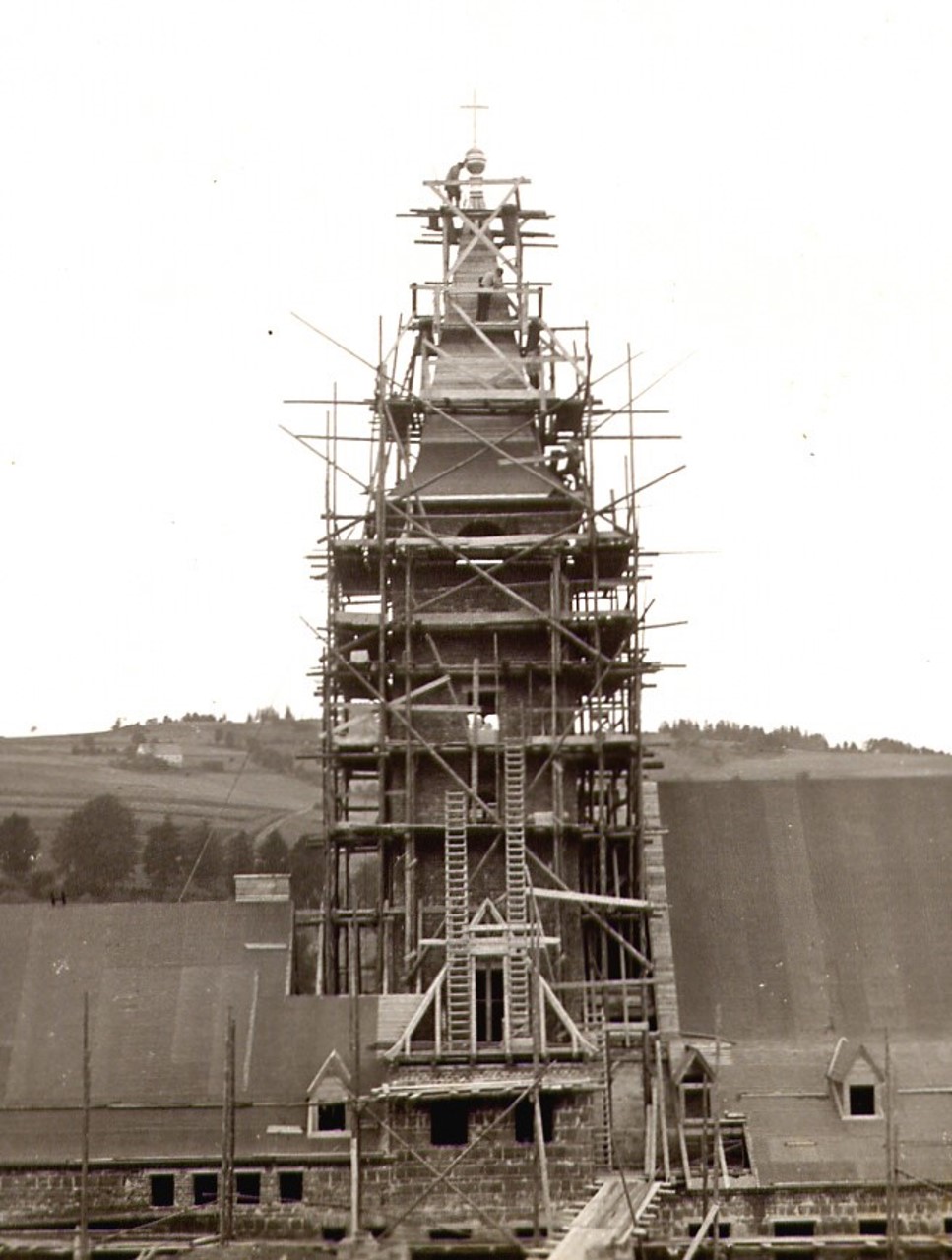

Kirchturmbau mit Kreuzaufrichtung

Der Bau eines Kirchturms wurde anfänglich durch die zuständige Behörde abgelehnt. Auf Grund zu hoher Kosten sollte nur ein Dachreiter genehmigt werden. Die Kirchen in Raschau, Markersbach und Breitenbrunn verfügten auch nur über einen solchen. Allerdings waren die Pöhlaer die „Annenkirche“ in Grünstädtel gewöhnt, diese hatte einen Turm. Nun errechnete man die Mehrkosten für den Bau eines Kirchturmes. Und kurzerhand wurde ein Kirchturmfonds gegründet. Diesen Beschluß fassten der Kirchenvorstand, der Pfarrer, der Bürgermeister, die Lehrer, die Gemeinde-verordneten und die Vereine bei „Schramms“ im Vereinszimmer. Es mußten Spendengelder in Höhe von 15 000 Reichsmark beschafft werden. Besondere Beträge kamen unter anderem von den Firmeneigentümern Harnisch (Brauerei), Lehmann (Eisenwerk „Pfeilhammer“) und dem Werkmeister Funk (Siegelhof). Die Bauleute verzichteten dafür sogar auf 5 bis 10 % ihres Lohnes. Darüber hinaus meldeten sich auch viele zur unentgeltlichen Arbeitsleistung, so gab es für sie einige Monate Abhilfe von der Arbeitslosigkeit. Auf diesem Wege bekam Pöhla seinen Kirchturm.

Bereits am 15. September 1933, der Turm mit Turmspitze war vollendet, wurden auf die Turmspitze die Kugel mit den Urkunden der Baugeschichte und das Kreuz aufgesetzt. Die Klempner Demmler und Gehlert verrichteten dieses Werk. Damit erreichte die Pöhlaer Kirche eine Höhe von 32 m. Das Datum des 15. Septembers ist doppelt bedeutsam, denn Kreuz und Kugel auf dem Kirchturm sind erstens das „Wahrzeichen“ von Pöhla. Zweitens ist dieser Tag der Kreuzerhöhung zum Stichtag des jährlichen Kirchweihfestes geworden. Seit 1934 begehen die Pöhlaer an diesem Tag oder am darauffolgenden Sonntag die Kirchweih.

Baufertigstellung

Am Kirchbau beteiligte sich die gesamte Gemeinde. Wer aus körperlichen Gründen dazu nicht in der Lage war, unterstützte die Arbeit durch das Gebet. Fast alle Pöhlaer Handwerksbetriebe arbeiteten beim Kirchbau mit.Es wurde fieberhaft an der Fertigstellung des Baus gearbeitet. Der Kirchenvorstand und insbesondere Pfarrer Ruff spornten immer wieder zur Arbeit an. Es mußten sogar Nachtschichten eingelegt werden, denn der Kirchbau sollte eigentlich bis zu Luthers Geburtstag am 10. November fertiggestellt sein. Da dies nicht zu schaffen war, sollte die Fertigstellung bis zum Ewigkeitssonntag erfolgen. Das Kunststück gelang: In nur neun Wochen wurde das Gebäude von immerhin 35 m Länge beschiefert, beleuchtet, verglast, gedielt, möbliert und beheizt. Das war nur zu schaffen, weil die Bauleute gleichsam mit der „Uhr in der Hand“ und dem Terminkalender in der Bauhütte arbeiteten.

Immer wieder trat man mit Bittgesuchen an bemittelte und wohlwollende Bürger in und um Pöhla heran, um sie zu Spenden zu bewegen. Zwei große Spenden seien hier stellvertretend erwähnt: Die Gebrüder Freitag spendeten 3 000 Reichsmark, und der Werkführer Funk steuerte 1 000 Reichsmark bei.

Die Pöhlaer führten sonntags auch ihre Besucher zur Baustelle. Am Kirchbauplatz standen junge Mädchen mit Sammelbüchsen und erbaten von jedem Beschauenden eine Spende.

Die Kosten für das Grundstück und den Bau der Kirche und des Pfarrhauses beliefen sich auf ca. 100 000 Reichsmark.

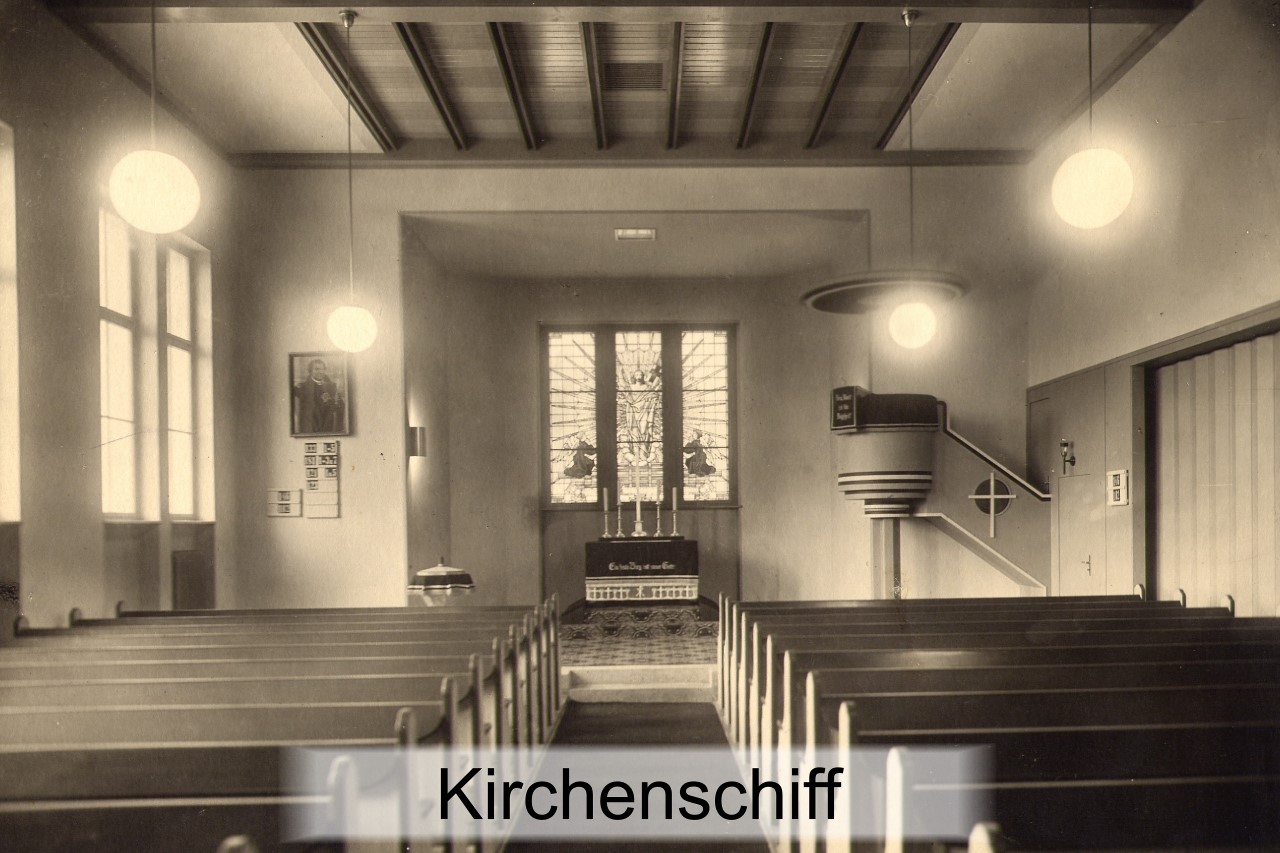

Innenausbau

Es wird berichtet, daß sämtliche Inneneinrichtungen Stiftungen waren:- das Altarfenster mit dem Auferstandenen und zwei Engeln, gefertigt vom Dresdner Künstler Eberhardt,

- die Turmuhr und die Zifferblätter,

- der Taufstein,

- die vier Fensterflügel der Vorhalle aus opalisierendem Glas mit den Abbildungen der vier Evangelisten,

- die Kanzel,

- das bronzebeschlagene Hauptportal mit einem Lutherrelief,

- das matt versilberte Altarkreuz,

- die sechs zinnernen Altarleuchter,

- die Paramente für Altar, Kanzel, Lesepult und Taufstein,

- das Lutherbild,

- das Bild der Mutterkirche Grünstädtel und

- die Altarbibel.

Die Kirchenbänke wurden zum Teil aus dem alten Betsaal übernommen. Diesen Bänken wurden die neuen Bänke angepasst. Die Kirche hat 320 Sitzplätze und zusammen mit dem Gemeinderaum, der durch eine „Harmonikawand“ abgeteilt ist, zirka 500.

Dem Altar gegenüber liegt die Orgelempore, die man durch die Turmtreppe erreicht. Der Auftrag zum Bau der Orgel wurde der Orgelbauanstalt Alfred Schmeisser in Rochlitz erteilt, weil sie die niedrigsten Kosten veranschlagte. Das Angebot unterbreitete die Firma am 18. Oktober 1933, und zwar nach der Überholung des Harmoniums im Betsaal. Gleichzeitig wurde festgestellt, daß das Harmonium für den Kirchenraum unzureichend ist. Aufgrund der Baufeuchte konnte die Orgel im Herbst noch nicht eingebaut werden. In der Zeit zwischen Kirchweih und Orgelweihe stellte die Firma Schmeisser der Kirchgemeinde eine kleine ein-manualige Interimsorgel gegen Aufstell- und Transportkosten zur Verfügung. Durch den Einbau von Teilen einer kaum gespielten Orgel konnten die Kosten letztendlich noch gesenkt werden. Die Kosten für die Orgel und die Interimslösung beliefen sich auf 5 650,00 Reichsmark. Die Orgelweihe fand am 6. Mai 1934 statt.

Die erste Kanzel aus Holz stand auf einem Säulenfuß und besaß einen Schalldeckel. Sie war nur über eine Treppe aus der Sakristei zu erreichen.

Der Altar war aufgrund von Geldmangel nur als Provisorium gebaut worden. So fehlte beispielsweise auf dem Rand des Altartisches die heutige Inschrift:

BIS AN DER WELT ENDE.

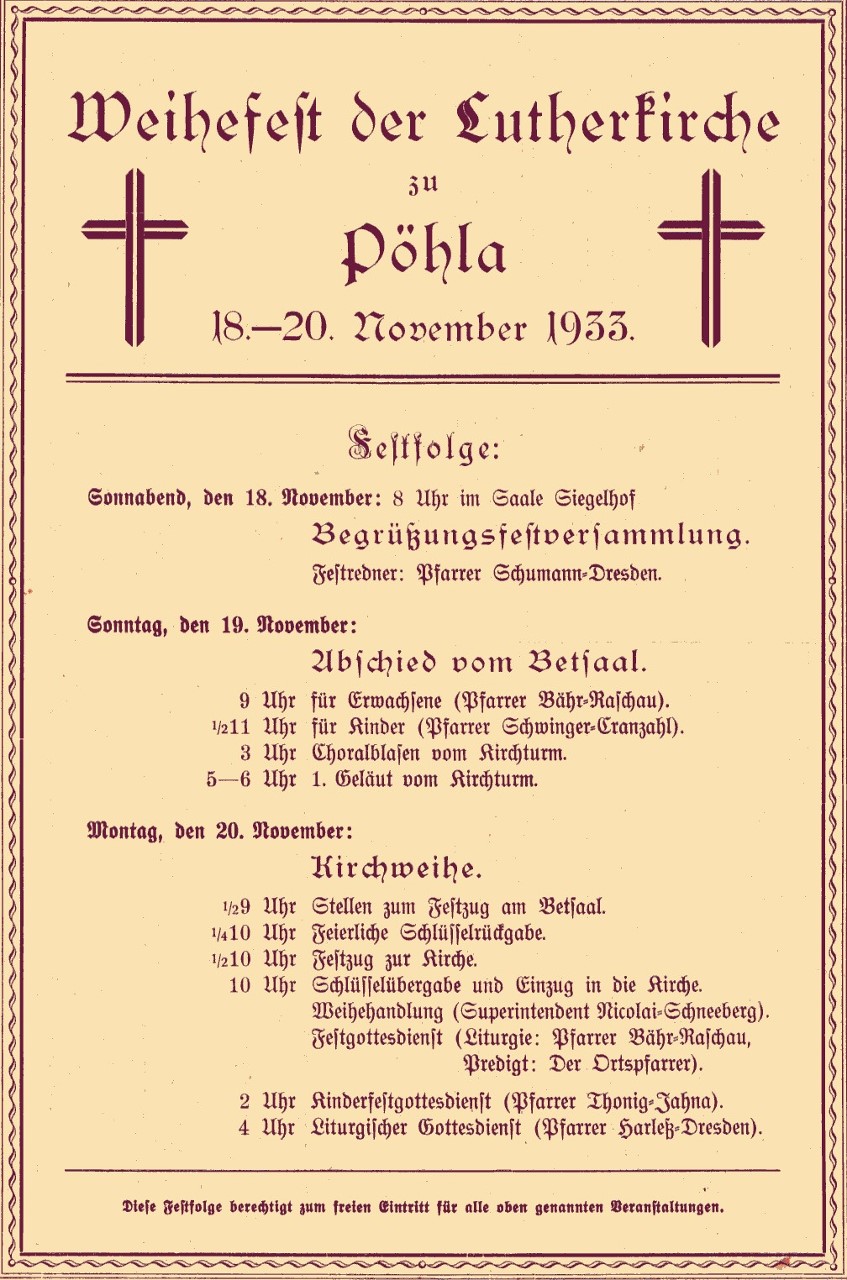

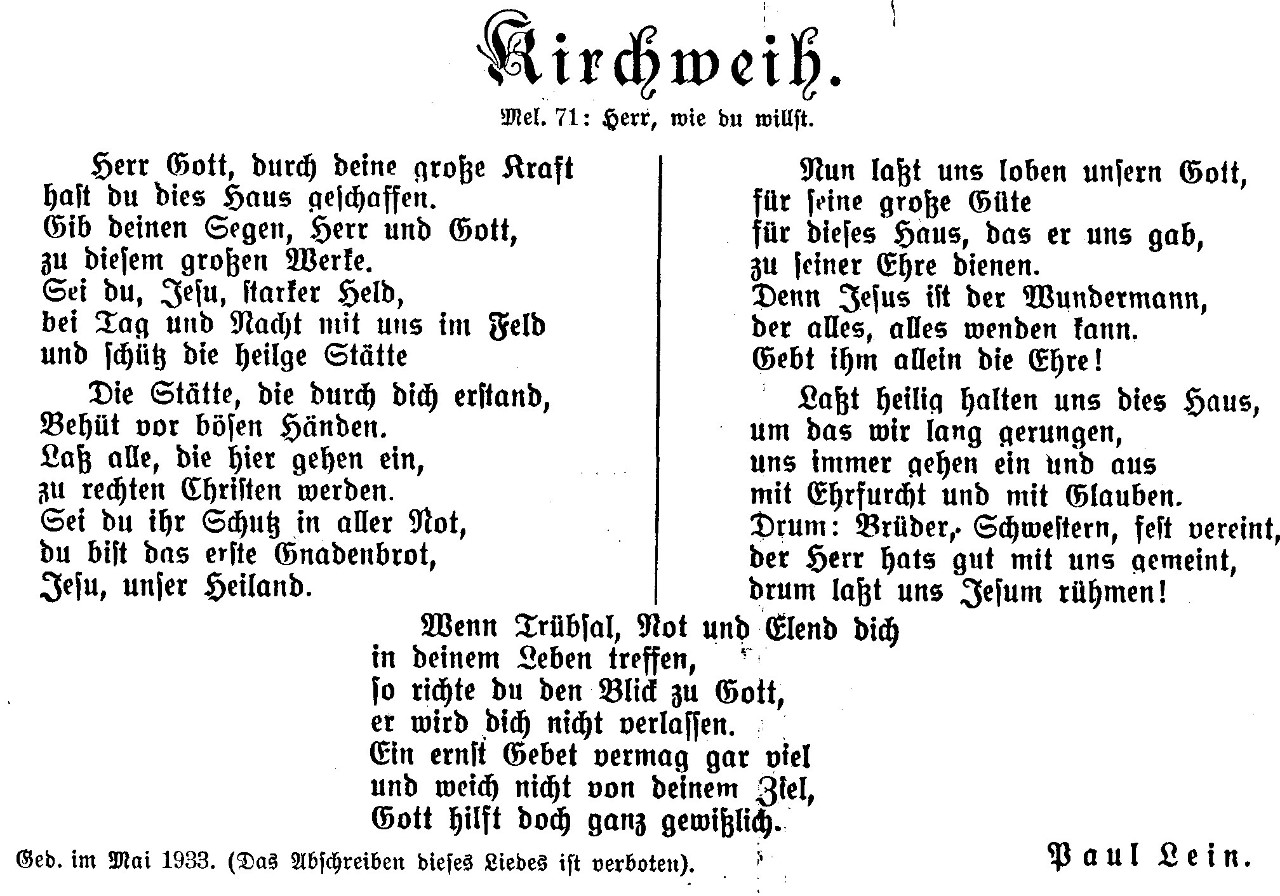

Einweihung der Lutherkirche

Obwohl die Orgel noch nicht eingebaut war, im Gemeindesaal noch kein Stuhl stand und die Kirche noch kein verschließbares Portal hatte, kam der große Tag der Kirchweihe. So ging ein seit mehr als 200 Jahren gehegter Wunsch der Gemeinde in Erfüllung, denn bereits 1719 hatten die Pöhlaer erste Baupläne für einen Kirchbau an die Behörden eingereicht. In Vorbereitung dieses Festes wurden alle Häuser mit Girlanden, Blumen und Kränzen geschmückt.Über die Straßen spannten sich Spruchbänder. So stand über den Stufen der Kirchenfreitreppe zu lesen: „Tut mir auf die schöne Pforte“, am Betsaal „Das Alte ist vergangen“ und an der Gottesackerstraße „Siehe, es ist alles neu geworden“.

Die Kirchweihfeierlichkeiten begannen am Sonnabend, dem 18. November 1933. Am Nachmittag wurde die Kirche zur Besichtigung frei gegeben. So viele Menschen hatte Pöhla seit Bestehen wohl noch nicht gesehen wie an diesem 19. November 1933. Gegen 17 Uhr hörte man zum ersten Mal die Glocken vom Kirchturm läuten.

Im damaligen Siegelhof fand ein großer Begrüßungsabend mit zwei Höhepunkten statt, nämlich der

- Festansprache des Superintendenten Nicolai aus Schneeberg, der sich stets als Freund und Förderer der Kirchgemeinde und des Kirchbaus gezeigt hatte, und der

- Festvortrag von Pfarrer Schumann, dem letzten Pfarrer von Grünstädtel und Pöhla.

Nun kam der große Tag, der alles zum Abschluß brachte, der

Zunächst hieß es Abschied nehmen vom Betsaal. Dort stellte sich ein gewaltiger Festzug auf. In feierlicher Zeremonie wurden die Altarbücher und Altargeräte aus dem Betsaal heraus getragen und die Tür abgeschlossen. Den Schlüssel übergab man mit Worten des Dankes dem Bürgermeister.

Nun setzte sich der Festzug in Richtung Kirche in Bewegung, geleitet vom Superintendenten Nicolai und den Pfarrern, die sehr zahlreich gekommen waren, um der Festgemeinde ihre Verbundenheit zu bezeugen. Die Behörden waren vom Landrat, über den Bezirksschulrat bis zum Kirchenamtsrat ohne Ausnahme anwesend. Der Zug bewegte sich vom Betsaal zum Schulplatz, bog dort in die Hauptstraße ein, um an der Ecke beim Gasthaus Schramm in den Bauernweg abzubiegen.

An der Kirche angekommen, übergab der Architekt dem Superintendenten den „goldenen Schlüssel“. Der Superintendent reichte den Schlüssel dem Ortspfarrer weiter. Im Anschluß fand die Weihe der Kirche statt. Sie erhielt den Namen „Lutherkirche“, da sie im 450. Geburtsjahr von Martin Luther erbaut wurde. Gemäß dem Namen der Kirche ist das Porträt des Reformators und der Anfang seines wohl bekanntesten Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ in das bronzene Hauptportal eingelassen.

Die Festpredigt hielt Pfarrer Ruff. Sie konnte nur ein einziger Dank an den allerhöchsten Bauherrn sein, an dessen Segen alles gelegen ist. Zugleich erging der Aufruf an die Gemeinde:

Pöhla wird die lebendige Gemeinde in ihr sein.

Auch eine Anzahl von Pfarrern, die früher in Pöhla und Grünstädtel gewirkt hatten, waren anwesend.

Anschließend an den Weihegottesdienst fand um 14 Uhr der erste Kindergottesdienst statt, der durch Pfarrer Thonig, einen ehemaligen Pfarrer von Grünstädtel und Pöhla, gehalten wurde. Mit einer liturgischen Feierstunde, die Pfarrer Harleß aus der Dresdner Diakonissenanstalt leitete, klang der Festtag aus.

Am 16. Dezember 1933 konnte dann auch das neue Pfarrhaus durch Pfarrer Ruff bezogen werden.

Bauliche Veränderungen in der Folgezeit

Am 17. September 1938 gab es die erste Veränderung in der Ausstattung der Kirche. Die einfachen Kugellampen wurden in der Kirchenmitte und auf der Orgelempore durch Messingleuchter ersetzt. Aufgrund von Veränderungswünschen des „Vereins für kirchliche Kunst Dresden“ baute man im Sommer 1940 Doppelfenster in matter Tönung gegen den blendenden Lichteinfall und für eine bessere Wärmehaltung ein. Die Mittel hierfür stammten aus einem neu gegründeten Kirchenver-schönerungsfonds, der gesammelte Spenden enthielt. Im April 1941 wurden die drei Engelleuchter mit dem Spruchband

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden

an der Kirchraumwand zwischen den Fenstern angebracht.

Nach Pfingsten 1953 begannen weitere umfangreiche Verschönerungsarbeiten:

Im Eingangsbereich wurde die Plastik „Trauernde“ durch einen Steinsockel mit Glasvitrine für auswechselbare Gedenkblätter ersetzt. Darüber fertigte ein Kunstmaler aus Mylau ein Wandbild an, welches Jesus als den guten Hirten darstellt.

Umlaufend ist zu lesen:

für die Schafe, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen

das ewige Leben.

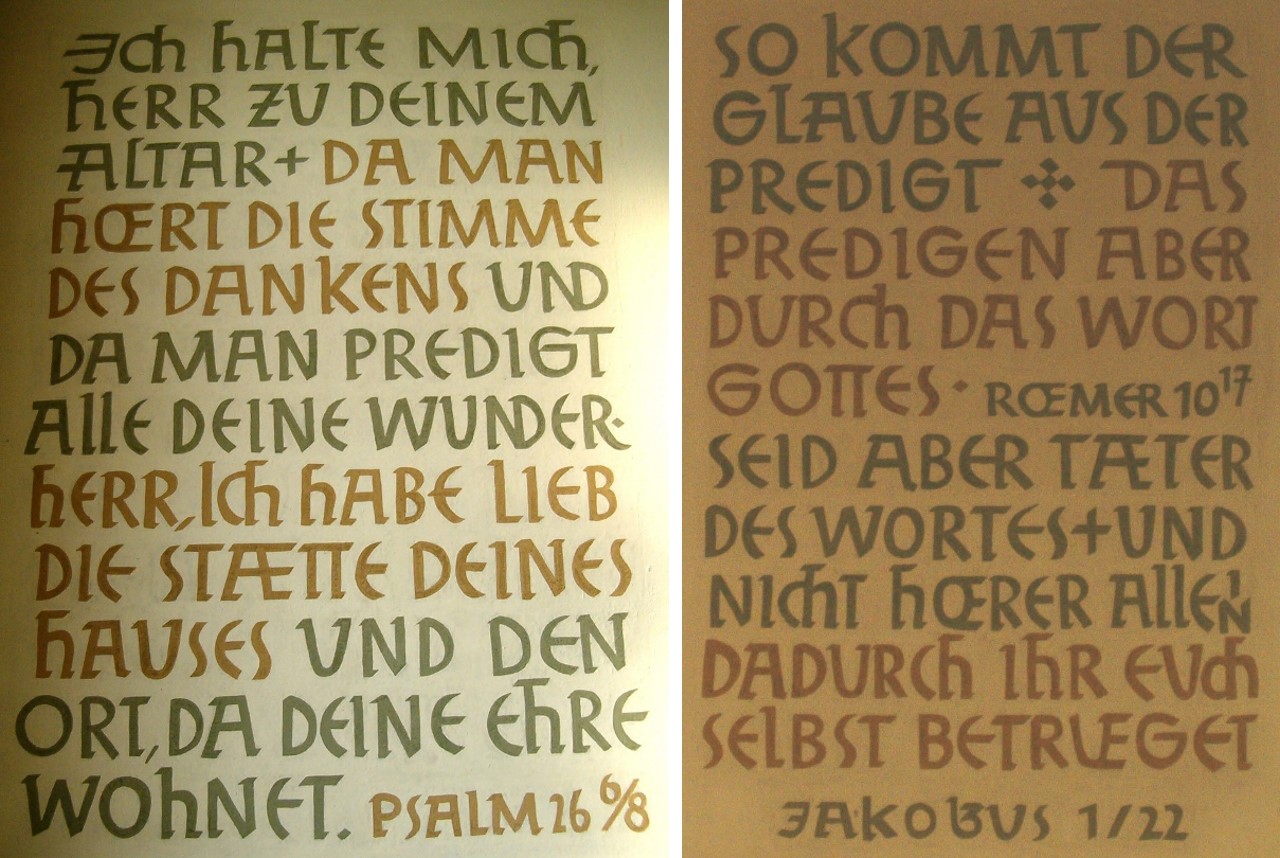

Die Wände rechts und links vom Altar wurden nach dem Kirchenschiff hin mit Bibelsprüchen gestaltet.

Der Anstrich im Kirchenraum einschließlich der Bänke und der Orgel wurde verändert. Die Posaunenempore wurde eingearbeitet.

Gleichzeitig fand auch eine Veränderung des Altars statt. Er wurde tiefer gestellt und verbreitert. Am Rand des Tisches wurde die Goldschrift

BIS AN DER WELT ENDE.

eingearbeitet.

Auf dem Altar wurde das Holzkreuz aufgestellt. Der Altarraum selbst wurde mit sechs messingfarbenen Wandleuchtern ausgestattet.

Die Holzkanzel mit Schalldeckel wurde durch eine steinerne aus Porphyr ersetzt. Die Kanzel ruht nun auf drei Sockelfiguren, die als hörende Gemeinde dargestellt sind. Die Figuren am Fuß der Kanzel personifizieren

Ausblick

Die Geschichte der Lutherkirche Pöhla und ihrer Gemeinde zeigt, daß die Mütter und Väter im Glauben viel Zeit, Geduld, Kraft, Phantasie und Geld aufgebracht und eingesetzt haben, um ihre Kirche ins Dorf zu bekommen. Sie verwandten ebensoviel Mühe, die Kirche dort zu erhalten. Es war ihnen wichtig, ein Gotteshaus in der Nähe zu haben, denn die Kirche gehörte ganz selbstverständlich zu ihrem Leben. Der Glaube bestimmte ihr Leben und ihr Verhalten.

Seit der Weihe der Kirche sind viele Jahre vergangen. Nur noch wenige Gemeindeglieder, die den Bau der Kirche miterlebten, können sich an das Geschehen erinnern Seither standen mehrere Generationen in der Verantwortung für diese Kirche. Wenn die nachfolgenden Generationen die Kirche als Erbe betrachten, dann sollten auch die Gedanken der Gründer und Erbauer dieser Kirche gleichsam als „Erbgut“ übernommen werden.

Wir wissen, die Gegenwart des Auferstandenen Christus ist nicht von einem Haus, einer Kirche, abhängig. Jesus sagt dazu:

Gott bindet sich nicht an Häuser; er ist ein Gott der Menschen, denen er sich in vielfältiger Weise zuwendet. So wird auch die Zukunft der Christen und der Gemeinde nicht von Kirchen und anderen Sakralbauten abhängig sein. Das haben unsere Vorfahren im Glauben sicher auch gewußt und auf vielfältige Art und Weise erfahren.

Dennoch, die Gemeinde braucht auch ein Dach über dem Kopf! So ist die Kirche ein Ort der Versammlung, der Anbetung, der Besinnung, der Einkehr und der Ruhe. In ihr feiert die Gemeinde den Gottesdienst dort kommt sie zusammen. Es ist der Ort, wo Menschen durch Wort und Sakrament Vergebung erfahren und gestärkt werden. Kirche ist aber auch ein Ort, an dem Gemeinschaft entsteht und gepflegt werden kann, und zwar auch in einer Zeit zunehmender Vereinsamung der Menschen.

Deshalb ist unsere Lutherkirche ein wertvolles und wichtiges Geschenk, das die Vorfahren den nachfolgenden Generationen hinterlassen hat. Viele Gemeindeglieder wissen das und sind auch heute bereit, für ihre Kirche einzustehen – durch ihr Opfer, ihre Fürbitte und ihre Mitarbeit.

Die Gemeindesituation hat sich in den vergangenen Jahrhunderten verändert und wird sich weiter verändern. Keiner weiß und kann vorhersagen, was in fünfzig oder hundert Jahren sein wird. Sicher ist aber, die Gemeinde Jesu wird sich auch künftig versammeln. Sie wird sich in Kirchen und Kapellen, in Häusern und Wohnungen, auf Straßen und Plätzen, in aller Öffentlichkeit oder wenn nicht anders möglich, auch heimlich treffen. Sie wird Gottes Wort hören und danach handeln, sie wird das Abendmahl feiern und Menschen taufen und sich der Bedrängten und Schwachen annehmen. Sie wird so handeln, wie es Jesus Christus ihr aufgetragen hat

In unserer Zeit kann das so aussehen, daß die Gemeinde das ihr anvertraute Erbe nach besten Kräften gebraucht, mehrt und gut verwaltet. Zum Erbe gehört als erstes das Wort Gottes, die frei und froh machende Botschaft von Jesus Christus. Sie ist in Wort und Tat unter die Menschen zu bringen.

Zum Erbe gehören aber auch die Kirchen samt der dazugehörigen Grundstücke und sonstigen Bauten. Sie sind ein Hilfsmittel, eine Hülle und dienen der Gemeinde Jesu als Orte der Versammlung und Sammlung. Damit die Kirche nicht zu einer leeren Hülle wird, bedarf es einer lebendigen Gemeinde, denn eine Hülle ohne Inhalt ist wertlos.

Auch an den Kirchgemeinden gehen die Veränderungen der Zeit nicht spurlos vorüber. Veränderungen in der Gesellschaft und im privaten Leben prägen die Menschen, die Gemeindeglieder, und damit auch die Gemeinde. Der zu beobachtende fortschreitende Wertewandel und die sich weiter ausbreitende Perspektivlosigkeit, sind auch in Kirche und Gemeinde zu spüren. Die Gemeinde steht vor der Aufgabe, nicht angepaßte sondern biblisch fundierte Antworten zu den Fragen der Gegenwart zu finden und Wege aufzuzeigen, die von der Hoffnung unseres Glaubens geprägt sind.

Dabei kann sich die Gemeinde auf die Worte aus Matthäus 28, 20

verlassen. Sie sind am Altar der Lutherkirche zu lesen:

Das ist eine zeitlose Verheißung Jesu an seine Gemeinde. Sie gilt, sie kann Trost schenken und Sicherheit vermitteln; sie ist der feste Grund unter den Füßen. Darauf kann die Gemeinde Jesu und jeder einzelne der zur Gemeinde gehört, in allen Veränderungen und aller Ungewißheit des Lebens vertrauen.

Die Vorfahren haben für die Gemeinde eine Kirche errichtet und den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Es ist deren Aufgabe in der Gegenwart und in Zukunft, die Gemeinde zu bauen. Dazu bedarf es des Gebetes der Gemeinde, ihrer Gruppen und des einzelnen. Es ist notwendig, daß sich die Gemeinde auch wieder auf Mission orientiert. Dabei sind bewährte Formen zu erhalten, neue Überlegungen objektiv zu prüfen und auch auszuprobieren. Es beginnt damit, daß die Gemeinde einen Lebensraum bildet, in dem Menschen Geborgenheit, Trost und Hilfe finden. Wenn Gemeinde sich als Ort des Vertrauens, der vorurteilsfreien Annahme, der erfahrbaren Nächstenliebe und als Ort zum „wohlfühlen“ darstellt, dann werden Menschen ihre Nähe suchen. Das ist nicht von Einzelpersonen zu leisten. Dazu sind die Gaben und Begabungen letztlich jedes einzelnen der Gemeinde nötig.